合作客戶/

拜耳公司 |

同濟(jì)大學(xué) |

聯(lián)合大學(xué) |

美國保潔 |

美國強(qiáng)生 |

瑞士羅氏 |

相關(guān)新聞Info

-

> 不同質(zhì)量濃度、pH、鹽度對三七根提取物水溶液表面張力的影響(二)

> 粉末涂料的涂裝成膜時(shí),與表面張力有何關(guān)系?

> 含氟表面活性劑的合成與應(yīng)用研究

> 低總濃度下實(shí)現(xiàn)"超低界面張力"與"高黏彈性乳狀液"的雙重突破

> 無機(jī)鹽濃度對HPAM不同復(fù)配體系降低界面張力能力的影響(一)

> 不同濃度下白糖、紅糖溶液的表面張力系數(shù)變化

> 不同水淹程度的油藏環(huán)境下微生物提高采收率、采出液的表面張力與界面張力的變化(一)

> 不同干燥方式對蛋清蛋白功能特性、溶解度、接觸角、表面張力的影響(二)

> NaOL、HZ組合捕收劑對鋰輝石礦物浮選效果、表面張力影響(一)

> 納米滲吸驅(qū)油劑種類、降低界面張力和改變潤濕性的能力等機(jī)理研究(三)

推薦新聞Info

-

> 基于粒徑、速度、表面張力、黏度測定揭示塵粒?霧滴碰撞行為規(guī)律(三)

> 基于粒徑、速度、表面張力、黏度測定揭示塵粒?霧滴碰撞行為規(guī)律(二)

> 基于粒徑、速度、表面張力、黏度測定揭示塵粒?霧滴碰撞行為規(guī)律(一)

> 高鹽低滲油藏中超低界面張力表面活性劑多段塞調(diào)驅(qū)機(jī)理與應(yīng)用效果(三)

> 高鹽低滲油藏中超低界面張力表面活性劑多段塞調(diào)驅(qū)機(jī)理與應(yīng)用效果(二)

> 高鹽低滲油藏中超低界面張力表面活性劑多段塞調(diào)驅(qū)機(jī)理與應(yīng)用效果(一)

> 鈉鉀離子濃度對礦井水和純水表面張力、噴霧霧化特性的影響(三)

> 鈉鉀離子濃度對礦井水和純水表面張力、噴霧霧化特性的影響(二)

> 鈉鉀離子濃度對礦井水和純水表面張力、噴霧霧化特性的影響(一)

> Layzer模型與Zufiria模型研究界面張力對Rayleigh-Taylor氣泡不穩(wěn)定性的影響

基于粒徑、速度、表面張力、黏度測定揭示塵粒?霧滴碰撞行為規(guī)律(三)

來源: 煤炭學(xué)報(bào) 瀏覽 11 次 發(fā)布時(shí)間:2025-11-06

3.結(jié)果分析與討論

3.1液滴尺寸、速度和黏度對塵?霧附著特性的影響

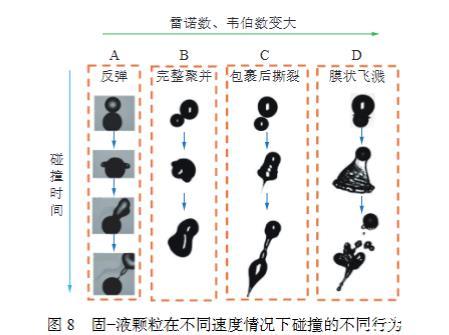

基于前人的實(shí)驗(yàn)結(jié)果以及筆者的數(shù)值模擬結(jié)果,筆者將液滴與固體顆粒的碰撞行為分為4種類型:反彈(A)、完整并聚(B)、包裹后撕裂(C)、膜狀飛濺(D),如圖8所示。為定量描述碰撞后液體在顆粒表面的附著量,筆者將碰撞后顆粒表面最終附著液體體積與碰撞前液滴體積之比定義為液體附著比例(ψV)。在雷諾數(shù)(Re)與韋伯?dāng)?shù)(We)很小時(shí),液滴發(fā)生碰撞后會發(fā)生完全反彈現(xiàn)象。在此條件下顆粒上無液體附著,即液體附著比例ψV=0;當(dāng)Re與We增大到一定程度,液滴碰撞顆粒后會與顆粒完整并聚,此時(shí)液體不脫離顆粒,即ψV=1;隨著Re與We繼續(xù)增大,液滴包裹顆粒后會發(fā)生撕裂現(xiàn)象,部分液體脫離顆粒,即0<ψV<1。隨著Re與We繼續(xù)增大,附著比例ψV會逐漸減小;當(dāng)Re與We很大時(shí),液滴在與顆粒碰撞的瞬間便會以液膜形態(tài)飛濺,碰撞后僅有極少液體附著在顆粒表面,ψV趨近于0。

圖8固?液顆粒在不同速度情況下碰撞的不同行為

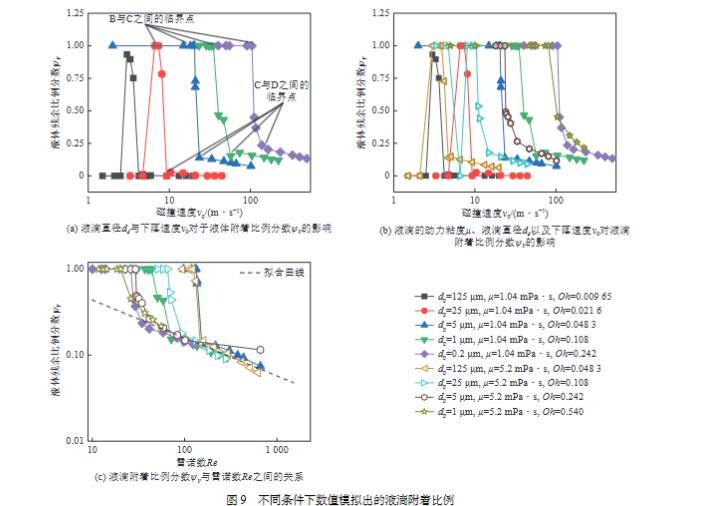

為進(jìn)一步研究碰撞參數(shù)與顆粒表面液體附著量之間的定量關(guān)系,按照表5第1行中設(shè)置的碰撞條件,在不同的霧滴尺寸、碰撞速度和黏度條件下開展了數(shù)值模擬計(jì)算。依據(jù)模擬結(jié)果中對顆粒表面的液體附著量進(jìn)行統(tǒng)計(jì),其中圖9a展示了液滴黏度為1.04 mPa·s時(shí)顆粒粒徑dp和碰撞速度v0對液體附著比例ψV的影響。當(dāng)dp分別為0.2、1和5μm時(shí),數(shù)據(jù)曲線具有相似的變化趨勢。數(shù)據(jù)曲線的轉(zhuǎn)折點(diǎn)反應(yīng)了不同碰撞行為類型之間的臨界點(diǎn)。由于顆粒粒徑不超過5μm時(shí),奧內(nèi)佐格數(shù)Oh的取值小,黏性力對動能的耗散作用強(qiáng)。因此,即使液滴以極低的速度v0碰撞疏水顆粒,也未觀察到反彈現(xiàn)象。對于顆粒粒徑dp分別為0.2、1和5μm的碰撞條件,當(dāng)v0分別低于104.4、35和20.5 m/s時(shí),碰撞現(xiàn)象為完整聚并,如圖8中B組所示,對應(yīng)ψV=1;當(dāng)v0的范圍分別為104.4~138.1、35~57.5和20.5~23.5 m/s時(shí),碰撞現(xiàn)象為包裹后撕裂,如圖8中C組所示,碰撞后的液體附著比例ψV隨著v0的增加而快速降低;當(dāng)v0的范圍分別為>138.1、>57.5和>23.5 m/s時(shí),碰撞現(xiàn)象為膜狀飛濺,如圖8中D組所示,其特征在于ψV隨著v0的增加而緩慢降低。

圖9不同條件下數(shù)值模擬出的液滴附著比例

對于顆粒粒徑dp分別為25μm和125μm的碰撞條件,當(dāng)v0分別低于4.7 m/s和2.1 m/s時(shí),將發(fā)生完全反彈現(xiàn)象,如圖8中A組所示,對應(yīng)ψV=0;當(dāng)v0的范圍分別為7.4~9.3 m/s和2.1~3 m/s時(shí),碰撞現(xiàn)象為完全并聚,如圖8中B組所示,對應(yīng)ψV=1;當(dāng)v0的范圍分別為4.7~7.4 m/s和3~4.2 m/s時(shí),碰撞后的液體附著比例ψV隨著v0的增加而快速降低;當(dāng)v0的范圍分別為>7.4 m/s和>4.2 m/s時(shí),碰撞現(xiàn)象為膜狀飛濺,見圖8中D組所示,表面產(chǎn)留液體比例極低ψV,如圖9a所示。

值得注意的是當(dāng)dp≥25μm時(shí),在低速碰撞條件下有“反彈(A)”現(xiàn)象發(fā)生,且在高速碰撞條件下發(fā)生“膜狀飛濺(D)”時(shí)ψV≈0;而當(dāng)dp≤5μm時(shí),在低速碰撞條件下無“反彈(A)”現(xiàn)象發(fā)生,且在高速碰撞條件下發(fā)生“膜狀飛濺(D)”時(shí)ψV顯著大于0。總體上看,塵、霧粒徑越小,碰撞后液體越傾向于附著在顆粒表面。其原因在于塵、霧顆粒直徑越小,We和Re值越小,黏性力和表面張力對碰撞行為的影響越大。強(qiáng)黏性力會導(dǎo)致液滴在形變過程中損失大量的機(jī)械能,而高表面張力會阻礙液滴在顆粒上鋪展。由于同樣的原因,減小模型液滴的直徑,會導(dǎo)致“完整聚并(B)”和“包裹后撕裂(C)”兩種現(xiàn)象之間的臨界速度升高。并且可觀察到,隨著塵、霧顆粒直徑下降,“膜狀飛濺(D)”時(shí)顆粒表面液體附著比例ψV也顯著上升。

筆者還進(jìn)一步探究不同液滴黏度對附著量的影響,按表5第2行所設(shè)置的條件開展了數(shù)值模擬計(jì)算。圖9b展示了在液滴黏度μ=5.2 mPa·s和μ=1.04 mPa·s 2種情況下的v0–ψV曲線(工況條件設(shè)置見表4)。當(dāng)μ增大,“完整并聚(B)”與“包裹后撕裂(C)”2種碰撞行為之間的臨界速度隨之增大。此外,“包裹后撕裂(C)”和“膜狀飛濺(D)”2種狀態(tài)中的液滴附著比例分?jǐn)?shù)ψV也隨μ的增大而上升。這是因?yàn)樵谄渌麠l件相同的情況下,μ越高對應(yīng)于Re值越高,這導(dǎo)致塵?霧碰撞過程中液體黏性力摩擦引起的機(jī)械能損失顯著增大。因此,隨著μ的增加,附著在顆粒上的液體比例ψV增大。

由于上述曲線具有類似的變化趨勢,筆者基于黏性力和慣性力對碰撞行為的影響,圖9b中的橫縱標(biāo)由碰撞速度轉(zhuǎn)換為雷諾數(shù)Re,得到圖9c。可觀察到在“膜狀飛濺(D)”行為發(fā)生區(qū)域,以μ=5.2 mPa·s條件下得到的曲線與μ=1.04 mPa·s的曲線重合性較好。對“膜狀飛濺(D)”行為區(qū)域的數(shù)據(jù)進(jìn)行擬合得到方程:

當(dāng)μ=5.2 mPa·s時(shí),雖然在低速碰撞條件下仍能觀察到反彈現(xiàn)象,但相較于μ=1.04 mPa·s時(shí),反彈行為得到了明顯的抑制。在高速碰撞條件下,高黏度液滴在顆粒表面的附著量也明顯大于低黏度液滴。這是因?yàn)椋S著黏性力的增加,碰撞過程中機(jī)械能損失增大。對于μ=5.2 mPa·s的液滴,即使顆粒具有高疏水性(α=168.4°,β=91.4°),“膜狀飛濺(D)”行為發(fā)生時(shí)也有部分液體最終附著在塵粒上。